如今所有人都在问:“这到底是怎么发生的?”因为今早唐宁街传来的氛围似乎是:没有任何人做错任何事,所有流程都被遵守,一切按规章办事。

但他们真的能心安理得地相信这套说辞吗?

回顾事件,众人追问的原因是想看清:这是否暴露了凯尔·斯塔默运作体系核心存在根本性、无法修复的缺陷?

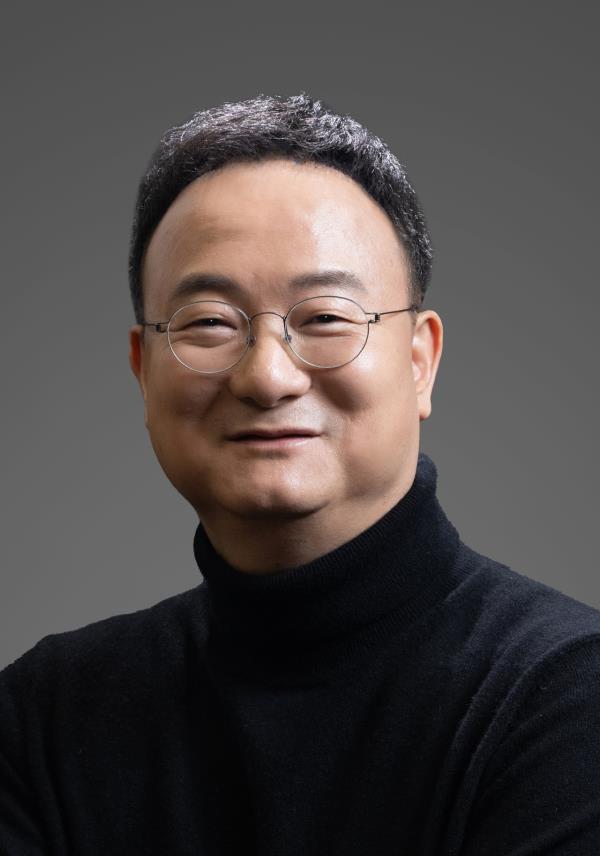

昨日我们披露,安全部门曾对彼得·曼德尔森的任命亮起红灯,但首相府仍执意推进。

事件实则充满微妙细节。我们并未说曼德尔森未通过深度审查,而是指风险警示被传达后任命仍被通过。

唐宁街的官方回应令人费解——除了明显不否认外,几乎不知所云。

首相府声称安全审查完全由部门层级执行,唐宁街并未参与。

而在报道发布一个半小时后,他们向更广泛的政治记者群体重复了同样说辞:“我们不参与安全审查流程,这是部门层级的事务”。

如今唐宁街似乎定调:既然没有官方层面的否决,任命就顺理成章。

尽管《泰晤士报》引述曼德尔森盟友称他已全面披露信息,但事件真相依然成谜。

若想洞察政府内部运作,以下两种审查机制的细节或许能提供线索:

首先是安全部门的审查。

内阁办公室既负责安全审查,也单独处理合规性与道德审查(一种政府人事流程),但实际上涉及多机构、多部门协同。

本次事件中,多个机构很可能向外交部(FCDO)提交了评估意见。

外交部充当审查联络方(所谓“前端界面”),由官员汇总所有信息形成结论。

我们被告知这本质上是一个非黑即白的决定。

也就是说,外交部官员整合各部门意见后,将报告递交给部门常务次官(先是菲利普·巴顿,后为奥利·罗宾斯)和唐宁街。

因此建议既可算作“外交部官员提出”,同时也代表安全部门立场——这或许解释了今早部分报道的矛盾之处。

我认为,安全部门之所以透露预警信号,是因为他们不愿为这次重创政府的重大情报失误背锅。

但此类事件真能简单二分吗?如果涉及需要首相权衡的判断事项,难道真会对他隐瞒?

有消息源透露,这类流程始终存在非正式沟通:对于一位曾两次辞职、且与定罪犯人杰弗里·爱泼斯坦的关联人尽皆知的人物,唐宁街若毫不摸底,简直是 reckless 的失职。

而第二项由内阁办公室主导的审查或许更为关键。

这项审查通过核查公开信息对曼德尔森进行背景调查——用知情人的话说,就是“谷歌搜索式审查”。

这必然能搜到曼德尔森与定罪犯爱泼斯坦在判决后的往来报道,并将报告呈交唐宁街。

至此问题在于:为何首相府无视巨大风险执意推进?

谁认为这没有问题?理由又是什么?

如今工党议会党团正弥漫着一种“猎巫”氛围。

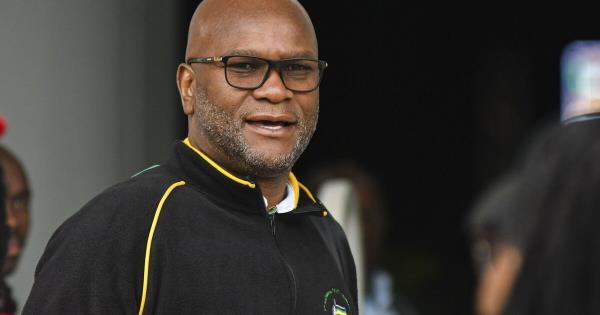

凯尔·斯塔默爵士在议会为盟友辩护的画面将永远定格——他坚持留任一位与已知娈童癖定罪犯关系密切的人物,却在24小时后火速罢免。

上周他还力挺另一位逃税盟友,两天后同样突然撤职。

这场信任崩塌的代价,恐怕将难以估量。

暂无评论

发表评论