今年在黎巴嫩社交媒体疯传的一段视频里,一名男子在车内分饰两角:驾校教练与学员。

这段黑色幽默短剧直指黎巴嫩的交通乱象——或者说,是一个被崩塌重塑的民族讽刺画像。

“高速公路上怎么开车?”教练问。“慢悠悠开。”学员答。“满分。”教练勾选选项。

“后车紧跟怎么办?”“急刹车。”教练赞许点头。

“旁道有车超车?”“直接别过去。”“很好。”

“有人要加塞?”“死死堵住。”“漂亮。”教练回应。

“能开始练车了吗?”学员最终问。“毕业了。”教练递过钥匙,“恭喜。”

在贝鲁特开过车的人都会心一笑——这里的街道就像刚被捅的马蜂窝。

所有人横冲直撞,像无头蜂群四处乱窜。

作为定居美国剑桥的贝鲁特人,我每次返乡都试图抵抗,却总被道路同化成蜂群一员。

交通规则每分钟都在改写:出租车当街议价堵死后方车流,环岛变成碰碰车战场,行人刚踏出人行道就遭飞车逼退。

贝鲁特的驾驶实况,折射出黎巴嫩人早已丧失对彼此、对崩坏国家的责任感。

道路的蜂群逻辑蔓延至政坛:当选官员像无头苍蝇各自狂奔。我们不再相信体制,只信自己的横冲直撞。

心碎已成肌肉记忆。

驾驶是社会永久僵局的缩影,更是深层腐朽的写照。它揭示我们断了人与人的联结,唯有把别人挤下去才能前行。

何以至此?

政策失灵与机构溃烂难辞其咎。

自1975-199年导致15万人丧生的内战以来,黎巴嫩机构始终未能复原。

2019年经济崩盘时银行冻结存款,民众积蓄蒸发,多数人陷入贫困。

数月后,贝鲁特港口发生史上最大非核爆炸,至少235人死亡,数千人受伤,首都大片区域被毁。

接连灾难中,信任、问责与基础功能被缓慢碾碎。

公共服务名存实亡:ATM看心情吐钞,案件积压数年,政府部门在缺乏预算监管下空转。

失能成为新常态,生存全靠旁门左道。

近期来访的美国亲戚指着贝鲁特楼前的运水车问我原因。我瞥了眼耸肩:“送水的。”他一脸困惑——我这才意识到需要解释背景。

在黎巴嫩,除非花钱请私人送水,否则水龙头流不出水。工人拖着水管爬楼梯填满屋顶水箱。电力亦然:有条件的人都靠私人发电机。

曾有一瞬,变革似乎可能。

2023年10月7日哈马斯袭击以色列后,手握大权的黎巴嫩真主党参战。

以色列重创该组织及其支持者伊朗,局势骤变:叙利亚转向西方,伊朗衰弱。黎巴嫩迎来备受尊敬的新总统和总理,外交官热议解除真主党武装。那一刻,变革仿佛触手可及。

但多月过去,一切照旧:真主党仍全副武装,以色列仍占领南部领土并持续轰炸。联合国数据显示,自十个月前黎以停火以来,已有超百名平民丧生。

国际援助方坚持将重建援助与解除真主党武装、恢复国家主权捆绑——这些条件黎巴嫩领导层始终未达成——而我们太精通生存之道,早已不信变革会降临。

我们不再直线下坠,但破碎依旧。腐败者岿然不动。我们困在废墟里,却假装活在宫殿中。

崩塌在这里不意味变革,只是适应更糟的处境。我们称之为韧性,但韧性何时成了认命?适应何时从求生技能变成作茧自缚?

荒诞在这片土地滋长:少数人纸醉金迷,多数人苟延残喘。

想见证这般魔幻现实?请走进Em Sherif Deli餐厅。它坐落于贝鲁特浮华的新市中心,宽阔林荫道、精致绿化带与奢华高楼群,恍如异次元空间。

这里毫无美式熟食店的痕迹——没有防火板柜台,没有系围裙的切肉工,没有寡淡咖啡壶。

它更像是为阶层量身定制的剧场。法语英语在空中交杂。

穿挺括白衬衫的服务生端上20美元一口的三明治,名牌手袋随意搁在桌面。门外泊车小弟开走的SUV,抵他们多年工资。

而三岁赤脚、满身尘土的孩童,正穿梭车流乞讨零钱。

两个国度在此叠印:一个被发电机、私人司机和进口货包围,另一个在夹缝里挣扎求生。

最令人不安的不是触目惊心,而是习以为常——就像我们闯过十字路口时懒得抬眼。

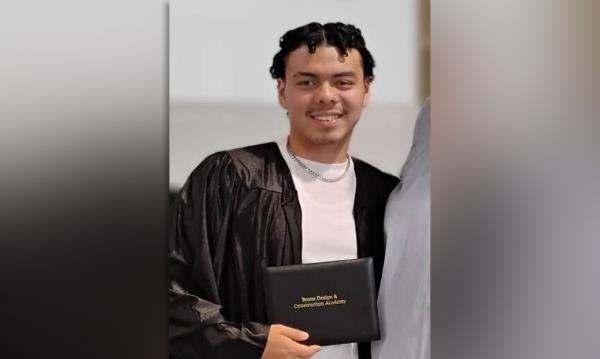

今夏某日,我载15岁儿子驶向海滩。道路蜿蜒经过港口爆炸遗址——瓦砾已清理,但重建无踪——又掠过另一处被遗忘的伤疤:2005年前总理哈里里遭卡车炸弹暗杀之地。

儿子轻声问:“凶手坐牢了吗?”

我不知他指哪场悲剧。短促一笑,非因问题可笑,而是发问本身如此荒诞。

随即惊醒:真正的荒诞是我的反应。当我们停止追问,适应就成了永恒的陷阱。

就在那一刻你意识到,除了不断降低的期待,一切从未改变。

本文原载于《纽约时报》

作者:娜达·巴克里

摄影:迭戈·伊巴拉·桑切斯

©2025 纽约时报公司

暂无评论

发表评论