在以色列、新加坡和丹麦历经多年求学工作后,这位年轻人并未选择海外稳定生活,而是回到广南家乡打造一座既滋养土地又滋养社区的农场。

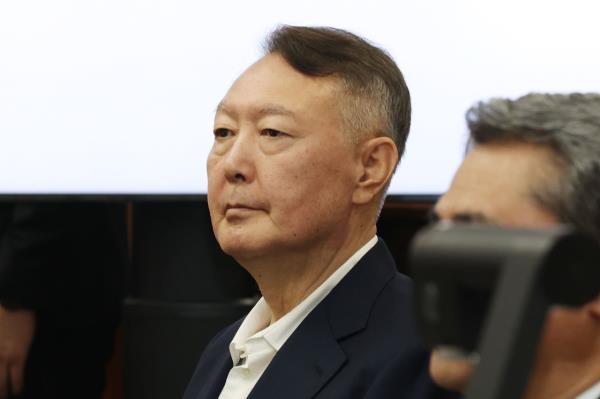

陈清河返回故乡——原广南省桂山县桂美乡(现与岘港市合并后改为桂山中乡),开展旨在重振社区的农场项目。

他的创举不仅推动可持续农业,更让当地孩子获得学习英语、培养生活技能、接触国际志愿者的机会。

对他而言,这一切源于最朴素的动力——对家乡的责任感。

这座距会安古城约30公里的小农场,已成为国际志愿者和追求纯正体验的年轻家庭的热门打卡地。

创始人清河生于1993年,曾在以色列研修现代农业技术,在新加坡学习体验式教育,并在丹麦有机农场实践。

当所有人都以为他将留在海外发展时,他毅然选择归乡。

"我在乡村学校长大,出国后才意识到英语短板是汲取先进农业知识的巨大障碍",清河坦言,"正是这种困境促使我打造能让本地孩子高效练习英语的场所。"

播种梦想

2021年10月,清河在家族旧牧场上筹建幸福农场。他怀揣三重愿景:为儿童提供农耕实践、生活技能和母语者英语教学;推动农业旅游;促进国际文化交流。

创业维艰,尤其在年轻人纷纷进城务工的乡村。

归乡时土地贫瘠,相思树林导致水土流失,村民们的质疑声不绝于耳。

"没人相信我的计划",他说,"看到我种有机蔬菜、建茅草屋、接待外国人,他们都在嘲笑。有人甚至断定我撑不过三天。"

2022年台风"奥鹿"一夜之间摧毁所有建设,但清河拒绝放弃。

"若没有决心,我早回城市了。我相信真诚坚持的力量,金石为开。"

转机悄然出现:孩子们放学后主动来农场播种、捡垃圾、和外国志愿者练英语。

曾经害羞的孩童渐渐能自信交谈,这在小山村堪称奇迹。

随着家长主动送孩子参与,"一日农夫"体验游火爆起来,国际志愿者带来新人脉与正能量。

栽种词语,培育人心

早在顺化求学时,清河就搭建过国际志愿者联络平台,如今这个构想在家乡落地生根。

农场为贫困儿童提供免费英语课,每周都有法、荷、美等国志愿者同吃同住参与教学。

课堂设在田间地头,孩子们通过烘焙、游戏、播种收获学习英语。

这种"无墙课堂"模式源自丹麦经验,经本土化改造后大放异彩。

"我要让孩子快乐学习,把英语当作看世界的工具",清河说。

项目还吸引英语、农业、旅游专业大学生前来实习,践行"教育必须与实践结合"的理念。

与商业农场不同,幸福农场选择更慢但更可持续的路径。

三大核心板块环环相扣:教育农场让孩子通过实践认知环境、提升英语;农业旅游提供半日/两日体验;国际志愿者与村民同工同宿促进文化交流。

"在这里,外国人学做传统米糕,本地孩子学会微笑说谢谢。学习本就该如此纯粹",清河笑道。

幸福是归乡的路

环保理念渗透每个细节:减塑行动、废物利用、水源节约、原生植物种植。

清河坚信,从小培养对自然的爱,能让孩子成长为有环保意识的成年人。

农场最特别之处在于创始人的坚守。"Hygge"这个丹麦词意为"温馨安宁",正契合他打造精神归属地的愿景。

"我不想改变世界,只愿改变村庄的小角落,让贫困儿童有学上,让村民有生计,让自然得保护。如果每个年轻人都带回一颗好种子,乡村必将重现生机。"

对他而言,幸福不在宏大成就里,而在勇敢归乡、用汗水浇灌出生土地的每个日常。

暂无评论

发表评论